Health Care Q&A

アレルギー表示について

- Q食物アレルギーとは何ですか?

- A

食物アレルギーとは、食物に含まれるアレルゲンを異物として認識し、身体が過敏な反応を起こすことです。人によってさまざまな症状があり、じんましんやかゆみ、赤み、吐き気や頭痛、ひどくなると呼吸困難など重篤な症状があらわれることもあります。日本国内では食品表示法及び関連通知により、アレルギー物質として表示義務のある特定原材料7品目に加え、他21品目の表示が推奨されています。

特定原材料7品目

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 特定原材料に準ずるもの21品目

大豆 ゴマ ゼラチン 豚肉 牛肉 鶏肉 いくら いか さば さけ あわび くるみ まつたけ やまいも カシューナッツ ウイフルーツ オレンジ りんご もも バナナ アーモンド

- Q食物アレルギーがあるのですが、食べても大丈夫でしょうか?

- A

原材料・アレルギー物質はすべて記載していますので、特に食物アレルギーの心配がある方はお召し上がり前に必ずご確認ください。各商品ページにて、アレルギー物質として表示義務のある特定原材料7品目に加え、推奨表示とされている21品目についても、含有している場合には「品目名」を、含有していない場合は「なし」と記載しています。

- Q食物アレルギー物質について、商品にも詳しく記載がありますか?

- A

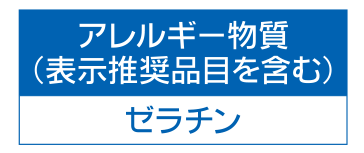

順次、全商品の外箱にわかりやすく記載します。

外箱表示例

健康食品について

- Qいつ摂取するのが効果的?

- A

サプリメントは、医薬品と違い、飲む時間を特定できないのが現状です。ただし、寝る前や、食後に摂取すると吸収がよくなったり、体感ができやすくなる商品もあるといわれています。その都度お問合せください。

- Q子どもが摂っても大丈夫?

- A

原則的に、お子さんにはおすすめしていません。成長期の子供は、普通に食事をしていれば、十分栄養分が摂れています。余程の偏食や病弱でない限り、サプリメントは必要ありません。 食事、睡眠、運動が最もバランス良いとされるのが子供時代です。周りの大人達は、それを温かく見守る役目があります。

- Q妊娠中や授乳中に摂ってもいい健康食品は?

- A

葉酸や鉄分を補給できる「桜の花 青汁 プラス」は、積極的に摂っていただきたい商品です。また、カフェインゼロの「十六茶」や「十六茶品質の匠十六雑穀 GABAプラス」などもおすすめです。 妊婦さんは、定期的に産婦人科で診ていただくチャンスがありますから、気になる症状等がありましたら、お医者様に相談してください。

- Qどのように保存したらよいでしょうか?

- A

基本的には、冷暗所に保存してください。日が当たらず、常温に近いところが最適です。

- Q賞味期限はありますか?

- A

扱っている商品には、すべて賞味期限を記載しています。封を開けたら、できるだけ早めにお召し上がりください。

機能性表示食品制度について

- Q機能性表示食品制度とは、どんな制度ですか?

- A

食品の機能性をわかりやすく表示できる制度で、2015年4月から始まりました。

「機能性表示食品」とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出られたものです。

- Q機能性表示食品制度の対象となる食品は?

- A

野菜や果物などの生鮮食品、サプリメントを含むすべての食品※が対象になります。

※特別用途食品(特定保健用食品を含む)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料や脂質、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る)、ナトリウムの過剰な摂取につながるものを除きます。

- Q機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)の違いは?

- A

特定保健用食品は、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて効果の表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

一方、機能性表示食品は、安全性及び機能性の根拠に関する情報等を消費者庁へ届出ることで、事業者の責任で機能性の表示をする食品です。

- Q機能性表示食品と栄養機能食品の違いは?

- A

栄養機能食品は、一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

- Q機能性表示食品のメリットは?

- A

今まで表示できなかった機能を表示することが可能になり、お客様にとっては、何に良いかがわかりやすくなり商品を選びやすくなります。

また、安全性及び機能性の科学的根拠に関する情報等が消費者庁のWebサイトなどで公開されるため、お客様自身で確認いただくことができます。